[박철하]의왕 왕림마을 청풍김씨 가문 이야기(2025.02.04)

편집자주: 박철하 선생은 의왕시 오전동 전주나미마을 345번지에서 태어난 의왕 토박이로 고천초, 안양중, 유신고를 거쳐 고려대 사학과와 숭실대 대학원 사학과를 졸업했으며 '1920년대 사회주의 사상단체. 전국 군 이상 지방에서 활동했던 계급의식이 있는 청년들의 반일운동과 사회혁명운동'으로 박사 학위를 받았다. 그는 대통령소속 친일반민족행위 진상규명위원회 전문위원과 경기도교육청 역사교육위원회 부위원장을 지냈으며 현재는 참여와 자치를 위한 의왕풀뿌리희망연대 공동대표, 의왕문화원 부설 향토문화연구소장으로 활동하고 있다.

왕림마을 청풍김씨 이야기_歷.史.

- 조선시대를 중심으로 -

왕림마을의 산줄기 물줄기

풍수지리

풍수지명

풍수설화

왕림마을 풍수

동족마을의 형성과 변화

조선시대 동족마을의 형성

동족마을의 변화

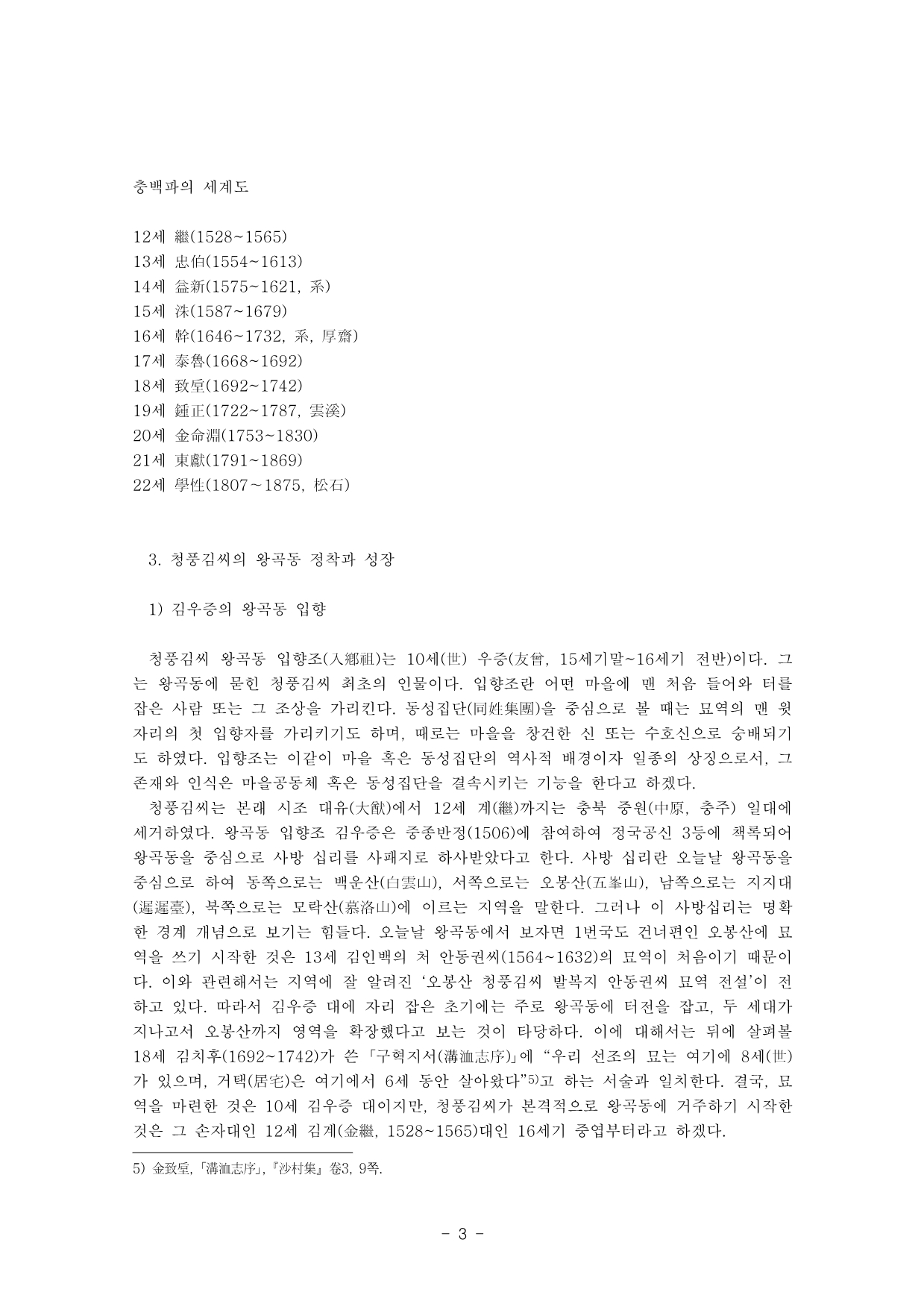

조선후기 왕림마을 청풍김씨 세계(世系)

청풍김씨의 왕림마을 입향과 정착, 그리고 성장

김우증의 왕림마을 입향(16세기 전반)

김인백의 조상 섬김(17세기 전반)

김간과 김유의 학문(17세기 후반~18세기 초반)

재앙이 밀려오다(18세기 후반)

조선후기 탕평정국과 왕림마을 청풍김씨

18세기 전반 김간과 김유의 정치론

18세기 후반 탕평정국과 청풍김씨

왕림마을 청풍김씨 가풍

조선시대 ‘백세청풍’의 검약 가풍

가학(家學)의 계승

김극형의 병자호란 피란일기

정려 열녀문이 세워진 김약연의 처 남양홍씨

품산 김직연과 그의 문학

왕림마을 청풍김씨 관련 전설

조선후기 왕림마을 청풍김씨 주요 인물

왕림마을의 산줄기 물줄기

풍수지리

풍수는 전통시대의 지리환경학이며, 그 본령은 자연학과 인문학의 범주가 겹쳐진 것으로 자연과 인간의 조화와 균형와 항상성 유지를 목적으로 한 문화생태적 관계맺기 방식이라고 할 수 있다. 풍수로 접근한 지역연구는 중요한 과제라고 할 수 있으며, 지역의 풍수적 환경을 거론하기 위한 배경조건과 영향요소로서 자연적 조건과 인문적 조건의 상호관계를 거론할 필요가 있다. 풍수가 추구하는 최적 입지라는 지향성은 해당 지역의 기후, 지형, 생태, 인문 등의 제반 조건에서 가장 적합한 자연적 주거조건을 선택하고 조성하는데 있기 때문이다.

지형적으로는 동쪽으로 한남정맥의 일부인 청계산 국사봉(540m) 연맥, 북쪽으로 국사봉에서 서쪽으로 뻗은 응봉, 남쪽으로 백운산에서 서쪽으로 뻗은 모락산(385m)과 수원의 광교산에서 서쪽으로 뻗어서 이룬 오봉산, 동쪽으로 군포의 외곽을 이루는 수리산계의 연맥에 둘러싸여 소분지 지형에 자리잡고 있다. 이러한 지형적 조건 때문에 대부분의 소하천은 서쪽으로 흐르게 되는데, 왕곡천은 안양천으로 합류하면서 군포 방향의 서북쪽으로 흘러 안양을 지나 한강으로 나간다. 이같이 소하천을 끼고 있는 소분지적인 지형적 특성이 풍수의 기본원리인 장풍득수(藏風得水)의 형국과 아울러 수구(水口)가 잠기는 명당의 지형조건을 형성한다.

구체적으로 의왕을 구성하는 지형의 산계와 수계가 빚어내는 풍수적 특징을 살펴보기로 하자. 우선 『산경표』와 「대동여지도」를 통하여 의왕을 구성하는 산계(山系)를 살펴보면, 한남정맥 계통으로서 정맥의 줄기와 거기서 뻗어 나온 지맥 줄기로 구성되어 있다. 한남정맥의 광교산은 두 줄기로 갈라져서 본줄기는 백운산과 바라산, 그리고 청계산(淸溪山)의 큰 줄기를 이루면서 북진하며 관악산(冠岳山)에 이르며, 지맥은 서쪽으로 뻗어나가 오봉산과 군포와 안양의 수리산으로 나아간다.

의왕은 한반도 산맥의 본줄기의 하나인 한남정맥의 정맥이 통과하는 곳이라는 점을 들 수 있다. 의왕의 수지상(樹枝狀)의 수계형태와 관련하여 산계는 풍수적 명당형국의 필요조건인 사신사와 수구합수의 조건을 갖출 수 있는 형세를 이루었다. 산곡입지의 촌락에서 풍수적 명당을 이루는 조건은 수구가 잠기는 것으로, 명당지 결정에 있어 필수적인 요건을 이루는 것이다. 수구란 국내(局內)의 명당수가 합쳐 밖으로 흘러나가는 곳을 말하며, 지형적으로 산계의 주맥으로부터 동서방향으로 뻗은 산각(山脚) 사이의 골짜기에서 발원하는 지류들이 수지상 하계망의 형태로 합류하기 때문에 이러한 조건은 국내에 수구가 빗장 잠그는 조건이 된다.

풍수지명

지명에 관한 고찰은 주민들이 그들 삶터의 지리환경을 어떻게 풍수적으로 인식하였고, 자연환경에 대한 풍수적인 태도는 어떠하였는지를 살펴보는 중요한 소재가 되고 있다. 땅이름에는 땅모양과 장소의 성격이 담겨 있고, 이름을 불렀던 당시 사람들의 지리적 사유가 투영되어 있다. 땅이름은 다양한 요인에 의해 형성되고 변천하지만 그 과정에 끼친 풍수사상의 영향 또한 매우 컸다.

지명에 얽힌 풍수적 사유의 한 측면으로서, 풍수적 지형물에는 알지 못하는 어떤 힘이 있으며 그것이 인사(人事)에 영향을 미친다는 인식을 들 수 있다. 예컨대 오봉산의 제5봉에는 ‘두껍바위’라고 있는데, 속설에 두꺼비의 입은 이동의 창말을 향해 있고, 꽁무니는 오전동 오매기를 향해 있어서 창말에서 밥을 먹고 오매기에다 배설하여 창말은 가난하고 오매기는 부자마을이 되었다고 한다. 이렇게 두꺼비 형상의 바위가 마을의 빈부에 영향을 준다는 풍수적 사유를 하고 있는 것인데, 당시에 자연과 밀착한 생활문화에 기인한 것으로 보인다.

풍수론에서도 특히 땅의 생김새에 빗대어 풍수를 설명하는 형국론은 마을 입지의 해석에 널리 적용되었다. 배경에는 좋은 형국의 마을 터에 거주하면 그 지덕을 입어 좋은 소응이 있으리라는 풍수적 기대심리가 깔려 있다. 좋은 형국명은 대체로 부귀와 풍요와 장수를 상징하는 것들이었다. 중요한 것은 이러한 마을 주민들의 풍수적 환경인식은 그에 대응한 주민들의 마을 지형과 환경에 대한 관리 및 풍수적 태도의 형성에 영향을 끼치는 요인으로 작용한다는 사실이다.

풍수설화

풍수지명이 주로 지형지리적 자연환경을 표상하고 있는 것이었다면, 풍수설화에는 사회성과 윤리성이 게재되어 있다. 한국의 풍수설화를 인간과 환경과의 관계 혹은 인간의 환경에 대한 인식와 태도라는 측면에서 살펴보면 몇 가지 측면을 추출할 수 있다. 환경은 사람에게 신비한 힘을 주는 것, 자연지형은 살아있는 유기체 혹은 사물의 기능적 시스템, 환경은 쉽게 파괴될 수 있는 다치기 쉬운 것 등으로 이해되었다. 사람은 환경과 조화로운 관계를 유지할 때 자연으로부터 이익을 얻을 수 있었다.

풍수설화를 살펴보면 그 내용을 관통하고 있는 자연과 인간 관계의 주내용은 자연(땅, 산)과 자연물(바위 등)이 사람이나 사람의 일에 직접 영향을 주는 관계에 있다. 유기체적인 자연의 혈에 사람이 풍수적으로 좋지 않은 영향을 미치면 자연의 몸은 손상을 입고 사람과의 관계가 단절된다는 것이다.

왕림마을 풍수

삶터 공간이 형성된 역사적 과정에 관하여 고고학적 연구성과에 의하면, 조선시대 취락의 발생을 증명하는 유적으로는 왕림마을 23, 184-1번지의 은행나무 고목이 있다. 또한 왕림마을에 있는 다수의 조선시대 분묘유역은 성씨의 정착을 간접적으로 말해주고 있다. 현재 의왕지역의 자연마을은 주로 조선시대 이후 형성된 내력을 가지고 있으며, 그 입지과정은 풍수와 밀접한 연관을 맺고 있다.

풍수적 입지론은 지형지세별로 크게 산골짜기와 평지입지라는 두 가지로 분류하여 설명이 가능하다. 특히 산골짜기 입지에는 두 가지 유형이 있다. 하나는 골짜기 본류의 계류변 구릉지 상에 입지하는 경향이고, 다른 하나는 본류에서 다시 지류의 골짜기로 들어가서 소분지상에 입지하는 경향으로 이러한 입지는 수구적 조건을 갖추고 있다.

산곡입지의 경우에는 풍수적으로 가장 장풍(藏風)이 긴요하다고 지적된다. 산골짜기의 집에서는 요풍(凹風)을 가장 꺼리는데, 풍수서에 바람이 흩어지면 기(氣)도 흩어진다고 적고 있기 때문이 아닐까 싶다.12) 요풍이란 산의 양쪽 머리부분은 높고 가운데 허리부분은 낮게 꺼져서 凹자 모양을 이루는 산에서 불어오는 매우 급한 바람을 말한다.13) 산곡의 양기는 평지로 맥이 떨어져서 너르고 평탄하며 사면이 절하듯 에워싸며, 비거나 움푹 패인 곳이 없고 아래로 뻗친 맥이 힘있고 수구가 굳게 교차하고 명당이 넓고 화창하여야 하며, 산곡이라도 혈의 전개가 넓고 평탄하여야 하는 것이니 협착하면 불길한 것이라고 풍수서는 지적한다. 왕림마을이 바로 산곡입지의 자연마을이다.

백운산과 그 지맥에 의하여 둘러싸여 있지만 백운산 상류에서 발원하여 맑은내에 합수하는 서남쪽으로 길게 소하천이 발달하고 있어 그 하천 길이 바람길이 되고 있기 때문에, 왕림마을의 전통가옥들은 주로 하천 변에서 떨어져서 인근 산기슭 안쪽으로 들어가서 산을 등지고 자리잡고 있다. 이러한 입지 유형은 산곡입지의 전형적인 형태로 파악된다. 또한 평평한 들 혹은 낮은 언덕[殘丘]상의 입지에서는 물이 모인 곳과 감싸 안고 도는 곳이 혈을 맺는데 가장 높은 곳에 혈장(穴場)을 정할 것이고, 먼저 득수(得水)하여야 한다고 강조한다.

한편, 자연마을 입지선정과 관련하여 조선시대 사대부들의 복거관(卜居觀)을 살펴볼 필요가 있다. 홍만선(洪萬選, 1643~1715)의『산림경제(山林經濟)』와 이중환(李重煥, 1690~1762)의 『택리지(擇理志)』에는 17~18세기 사대부들의 택리관(擇쐮觀)이 잘 요약되어 있다.

홍만선은『산림경제』에서, “선비가 복거할 때는 반드시 풍기가 모이고 앞과 뒤가 안온한 터를 가려서 오래 도모할 곳을 구해야 할 것”16) 이라고 말했다. 즉 천기(天氣)와 산천지기가 융화되어 생성하는 기운이 흩어지지 않고 갈무리되며, 마을 주위가 산으로 감싸여 아늑한 느낌을 주는 곳을 권하고 있으니, 이는 풍수의 핵심적 명당요건 중에 하나인‘장풍’의 조건과 동일한 것이다. 그러면 실학자들은 좋은 터의 풍수적 조건을 구체적으로 어떻게 말하고 있는가?

『산림경제』는 산을 등지고 호수를 앞에 두고 있으며 마을 안은 널찍하고 동구는 좁은 지형지세를 가거지(可居地)의 필요충분조건을 제시하고 있다. 이러한 조건을『택리지』를 참조하여 다시 요약한다면, 뒤로는 산에 기대고 앞으로는 물에 임하였으되, 동구는 닫힌 듯 좁고 안으로 들이 넓게 펼쳐진 목 좁은 항아리 같은 분지형 지세로 정리할 수 있다. 왕림마을도 산을 뒤로 두고 하천을 곁에 낀 분지적 마을입지를 하고 있다.

자연마을 입지조건에서 일반적으로 찾아볼 수 있는 요소는 수구(水口)와 야세(野勢)이다. 이는 『택리지』에서 근거한 것으로, 수구란 명당수(明堂水)가 합쳐 밖으로 흘러 나가는 곳이고, 야세는 들판의 형세로서 취락 수구부의 잘록한 입구를 진입하여 소분지(小盆地) 모양으로 넓게 열려진 들판을 가리킨다. 따라서 수구와 야세는 서로 관련된 개념으로 서술되어야 하는데, 이중환은 가거지가 되는 마을을 선택함에 있어 이 두 가지를 가장 긴요한 지리적 조건으로 꼽은 바 있다.

『택리지』에 의하면, 마을 입지선정의 제1요건은‘수구의 잠김〔水口關鎖〕’이라는 한마디로 요약된다. 이중환은 마을을 선택함에 있어 지리가 첫 번째이고, 지리에서도“가장 먼저 수구를 보라”고 강조하면서“수구의 형세는 빗장 잠겨야한다”고 단언하였다.17) 덧붙여서“수구가 이지러지고 텅 비고 열린 곳은 비록 좋은 논밭이 만 이랑이고 큰집이 천 칸이나 되더라도 대개는 다음 세대까지 잇지 못하고 자연히 흩어지고 망한다”고 하였다. 이는 수구의 풍수국면을 강조하는 것으로서, 이처럼 풍수국면의 촌락입지는 토지생산성에 기초한 경제적 입지에 선행하는 것으로서, 일차적으로 풍수론적 복거라는 테두리가 정해진 후 그 한계 내에서 경제적 이점이 추구된 것이다.

이렇게 마을 좌우로 흐르는 지표수가 합수되면 풍수적 생기(生氣)가 누수되지 않고 마을에 모이게 되는 일차적 조건을 얻는다고 평가될 수 있다. 이와 관련하여 풍수서『설심부』에서, “수는 합하고[交] 잠기며[鎖] 교차하고[織] 맺힌[結] 곳을 마땅히 구하고, 뚫고[穿] 베고[割] 쏜살같고[箭] 쏘는[射] 것은 모두 피하라”고 하였던 바 이는 합수(合水)의 조건을 지적한 것이다. 아울러“수구는 그 긴밀함이 호리병의 목과 같은 것이 좋다”고 한 바 이는 수구부가 개활되거나 허결하지 않고 잘록한 지형조건을 설명한 것이다. 바로 왕림마을은 수구적 조건을 갖추고 있는데, 마을 오른편으로 왕림천과 왼편으로는 왕정천이 합수하는 국면의 안쪽 해발 60m 내외의 분지에 터를 정하고 있다.

여러 자연마을들의 지형적 조건을 살펴보면 소하천이 합수되는 곳이자, 산곡의 입구에서 들어가서 좌우로 벌어진 분지상에 들어서 있다. 이러한 입지는 이중환이 『택리지』에서 말한‘안으로 들이 열려진 곳’이라는 가거지의 지리적 조건에 부합된다. 이중환은 먼저 수구가 잠겨져 있는 것을 보고 다음으로는 야세를 살피라고 하였는데, 마을의 수구부는 병목형 지형으로 갖춰져 있는 셈이고, 그곳을 지나 분지가 넓게 펼쳐지는데, 그 형세는 속이 넓은 호리병처럼 생긴 형국을 하고 있다. 이렇게 넓은 들판을 갖추면 경제적 여건이 좋은 것이며, 수구가 잘록하면 재화가 빠져나가거나 누설되지 않고 모인다고 풍수서에서는 지적한다. 예컨대, 왕림마을 왕림마을은 왕정마을을 지난 지점의 잘록한 수구부를 지나서 주위가 산으로 둘러싸인 소분지를 형성하여 야세의 조건을 갖추고 있는 것이다.

의왕지역의 풍수적 배경을 이루는 요소로서는 절대적·관계적 위치, 기후와 지형적 조건, 토지이용과 인구 및 이와 관련한 환경적 조건 등을 꼽을 수 있다. 산수가 어우러진 곳에 입지한 좋은 풍수적 조건을 갖추고 있으며, 이러한 지형지세에서 빚어진 풍수적 특징으로 한반도 산맥의 본 줄기의 하나인 한남정맥의 정맥이 통과하는 곳이라는 점을 들 수 있다. 수지상의 수계 형태로 소하천을 끼고 있는 소분지적인 지형특성은 풍수의 기본원리인 장풍득수의 형국과 아울러 수구가 잠기는 명당적 지형조건을 형성하였다.

이야기꾼 박철하와 함께 하는 제2차 의왕답사

의왕의 마을 이야기, 길 이야기

* 일시 : 2020년 6월 27일(토) 10:00~12:40

* 집결장소 : 고천체육공원 매점 앞

* 일정 : 고천체육공원 출발(10:10) - 청풍김씨묘문비/왕림마을입구(10:15~10:25) - 왕림마을 은행나무 – 향촌길 – 서현교 – 서현[서현8경](10:50~11:00) - 의왕정(국궁장) - 와벽소(와골, 11:20~11:30) - 김유신도비/김유.김인백묘역(11:35~11:50) - 산신당/백운사입구(12:05~12:10) – 김우증묘역(12:20) - 김우증신도비/청평사(12:40)

※ 백운사는 시간상 현장 답사가 어려움을 양해바랍니다.

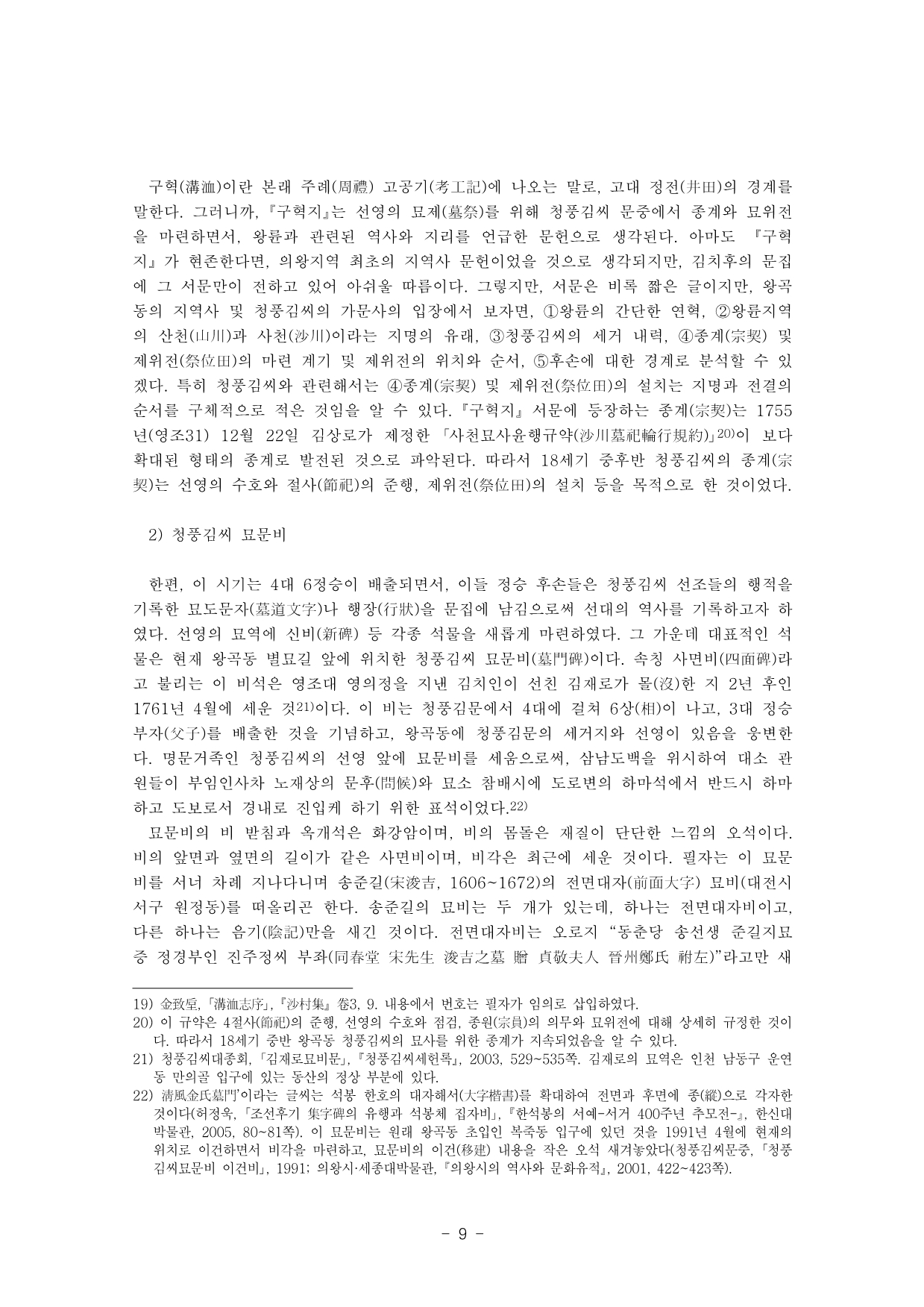

1. 청풍김씨묘문비

청풍김씨묘문비는 속칭 사면비(四面碑)라고도 불린다. 이 비석은 영조대에 영의정을 지낸 김치인(金致仁, 1716~1790)이 선친 김재로(金在魯, 1682~1759. 영의정)가 몰(沒)한 지 2년 뒤인 1761년 4월에 세운 것이다. 묘문비 앞에 후손들이 세운 표석의 내용은 다음과 같다.

“이 비(碑)는 청풍김씨묘문비(淸風金氏墓門碑)로 속칭 사면비(四面碑)이다. 거금 240여 년 전 영조조(英祖朝) 영의정 헌보공휘치인(憲甫公諱致仁)께서 선조묘소석의구건(先祖墓所石儀具建)과 동시에 세우신 것으로 원래는 동구(洞口) 복죽동(卜竹洞) 초입에 위치하였으나 의왕시 승격과 도시계획에 의하여 현지로 이견(移堅)하고 각(閣)을 세워 영구 보존케 하였다. 이 비(碑)는 청풍김씨(淸風金氏)가 이곳에서 4대(四代)에 걸쳐 6상(六相, 6정승)이 나시고 3대정승(三代政丞), 부자영상(父子領相)이란 희세(稀世)의 명문거족으로서 선영(先塋)의 묘문비(墓門碑)를 노방(路傍)에 세웠으며, 삼남도백(三南道伯)을 위시하여 대소관원(大小官員)들이 부임 인사차 노재상문후(老宰相問候)와 묘소참배 시에는 노변(路邊) 하마석(下馬石)에서 필히 하마(下馬)하고 도보(徒步)로써 국내(局內)로 진입케 하는 표석(標石)이기도 하였다. 후손들은 긍지를 갖고 이 비(碑)의 의의를 되새겨 영구 보존함을 각골명심(刻骨銘心)할지어다.”

[왕림마을 지명유래]

지명으로서 ‘왕림(旺臨)’은 과거 의왕면(읍) 시기 왕곡1리 일대 마을 전체를 통틀어 일컫는 마을 이름이다. ‘왕림마을’은 크게 낙안동, 죽동, 향촌, 서현, 새능말 등의 아랫말과 중간의 샌말(間村), 그리고 김우증(金友曾, 생몰년 미상/중종1년(1506) 정국공신 3등에 책훈)의 사당이 있는 주변의 별묘(別廟)와 그 아래 방까시(栗田) 등의 웃말로 나뉜다.

그동안 ‘왕림(旺臨)’의 지명유래는 정조의 현륭원[顯隆園, 사도세자의 묘소] 원행(園行)과 관련하여 정조가 사근행궁(肆覲行宮)에 친림(親臨)하였기 때문에 ‘왕림’이라 부르게 되었다고 전해왔다. 이와 관련하여 이승언은, 의왕의 전통과 문화 141쪽에서, 조사 당시 왕곡동 179번지에 거주하는 김진욱(金鎭頊, 1909년생)의 구술을 근거로 ‘왕림(旺臨)’에 대한 지명유래를 다음과 같이 기술하였다.

▣ 왕림(旺臨)

(전략) 구전에 따르면 조선시대 효대대왕으로 그 이름이 높던 정조대왕이 수원의 융릉(사도세자의 묘소)을 참배하고 환궁하는 길인 이곳에 친림(親臨)했다고 하여 ‘왕림(旺臨)’이라 했다고 한다. 그런데 본래는 왕림(王臨)이라고 해야 옳으나 사가(私家)에서는 임금 ‘왕’(王) 자를 사용할 수가 없어 임금 왕(王) 자 앞에 날 ‘일’(日) 자를 쓴 것이라고 한다.

그런데 조선시대와 대한제국기, 일제강점기는 물론 해방 직후까지도 ‘왕림(旺臨)’이란 지명은 어디에서도 확인되지 않는다. 1970년대 의왕면 또는 의왕읍 시기에 왕곡1리는 새마을운동 ‘모범부락’으로서 박정희 前대통령이 직접 방문할 정도로 행정의 관심이 높았던 곳이었다. 당시 행정문서는 물론 신문과 잡지 등에 왕곡리의 새마을운동 소식이 자주 언급되곤 하였다. 하지만 필자가 조사한 바로는, 행정자료나 일반 문서 또는 언론에서 이 시기까지 ‘왕림’이란 지명이나 한자 지명으로서 ‘旺臨(왕림)’이란 표현은 확인되지 않는다. 구한말~일제강점기 일본에 의해 제작된 지도 및 지명 관련 도서에서도 현 의왕지역에 해당되는 곳에 ‘왕림’이란 지명은 등장하지 않는다.

현재의 왕림마을은 대한제국시기를 거쳐 1914년 조선총독부가 지방행정구역 통폐합을 실시하기 전까지는 광주군 왕륜면의 ‘내왕륜(內旺倫)’ 지역에 속했다. 1914년 조선총독부의 지방행정구역 통폐합 정책에 따라 광주군 의곡면(儀谷面)과 왕륜면(旺倫面)은 하나로 통합되어 ‘의왕면(儀旺面)’이라 하고 수원군에 배속되었다. 이때 ‘내왕륜(內旺倫)’과 곡사천(谷沙川, 골사그내), 통산동(通山洞, 통미) 지역은 하나의 행정구역으로 통합되면서 ‘왕곡리(旺谷里)’가 되었다. 하지만 1919년에 발행된 지도에서는 여전히 ‘내왕륜(內旺倫)’이란 지명표기가 존재했다. 1970년대까지도 사람들은 현재의 왕림마을 지역을 가리켜 ‘왕님’ 또는 ‘왕뉸’이라 불렀다.

의왕시사 제2권(2. 지명유래) 508쪽 이명규의 ‘왕림(旺臨)’에 대한 지명유래를 보면 다음과 같다.

○ 왕림(旺臨)

(전략) 정조의 능행과 관련하여 정조가 이곳(사근내 행궁)에 왕림하셨기 때문에 왕림이하고 전해지기도 하나 왕림은 왕륜면(旺倫面)의 ‘왕륜’에서 비롯된 것이다. 즉 ‘왕륜’에서 ‘왕림’으로 속지명화된 경위는 ‘왕륜>왕뉸>왕님 또는 왕림’으로 음운변천과 불확실한 발음 전달의 기인으로 보아야 한다.

즉 현재의 ‘왕림’마을은 과거에 왕륜면의 중심 마을로서 ‘내왕륜(內旺倫)’이라 일컫던 지역으로 일반 사람들은 보통 ‘왕륜’이라 했고, 점차 시간이 흐르면서 왕뉸 또는 왕님 등으로 불리게 되다가 누군가에 의해 정조의 사근행궁 행차와 연계 지어 설명되면서 ‘왕림’으로 굳어졌음을 알 수 있다. 아마도 1980년대를 전후해서 ‘왕뉸’ 또는 ‘왕님’이라 불리던 지명은 ‘왕림’으로 굳혀졌다. 또한 마을 이름을 ‘旺臨(왕림)’이란 한자로 표기한 것은 마을의 유지들에 의해 창작되었을 가능성이 높다.

의왕시에서 지명으로서 ‘왕림’과 그 한자 지명 ‘旺臨(왕림)’은, 시흥군지(1989년 발행)를 토대로 하여 이승언(李承彦, 1945~2002)의 조사와 이명규 前의왕시사편찬위원회 위원장의 감수를 거쳐 1991년에 의왕시에서 의왕의 전통과 문화를 간행한 이후 본격적으로 사용되기 시작했던 것으로 여겨진다.

2. 왕림마을 은행나무 전설

이 은행나무는 조선 중엽 연산군 때 정주목사를 역임하고 중종반정 때에 공을 세워 정국공신(靖國功臣) 3등에 책훈된 김우증(金友曾) 심었다고 전해진다. 은행나무를 중심으로 사방 10리를 사패지로 하사받았다고 한다.

마을주민들이 전하는 바에 따르면, 조선시대에는 비바람에 큰 가지가 부러질 때마다 청풍김씨 문중에서 정승이 배출되어 여섯 정승이 나는 가문을 이루었다고 한다. 높은 곳의 가지부터 잎이 떨어지면 마을의 높은 지대부터 모내기를 시작하고, 낮은 곳의 가지부터 잎이 떨어지면 마을 아래쪽부터 모내기를 했으며, 가을에 잎이 한꺼번에 떨어지면 다음 해에 풍년이 들고, 시름시름 떨어지면 흉년이 들었다고도 한다.

경기도에서는 1972년에 지정보호수 제38호로 지정하였으며, 의왕시에서도 1982년에 보호수로 지정하여(고유번호:경기-의왕-3) 보호, 관리하고 있다.

3. 김직연의 <서현8경>

서현(書峴)은 왕림마을 향촌에서 통미로 넘어가는 고갯길에 위치해 있다. 서당현(書堂峴)이라고도 부른다. 사은겸동지사의 서장관으로 중국 연경(燕京)에 다녀온 바 있고, 안변부사를 지낸 김직연(金直淵, 1811~1884)은 서현에서 바라본 여덟 곳의 빼어나게 아름다운 경치를 시로 읊었다.

김직연의 문집 품산만필(品山漫筆)은 모두 20책으로 되어 있다. 그 가운데는 7언절구의 형식을 빌어 ‘차서현팔경운(書峴八景韻)’이라 하여 서현에서 바라본 여덟 곳의 경치를 시로 읊은 내용이 있다. 그 주요 내용은 다음과 같다.

1) 백운사의 저녁 종, 2) 모락산의 아침 안개, 3) 수리산의 저녁노을, 4) 오봉산의 푸른 소나무, 5) 학동(鶴洞) 나무꾼의 노래, 6) 응봉(鷹峯)의 눈과 달, 7) 율리(栗里. 방까시)의 단풍과 국화, 8) 아탄(鵝灘) 어부의 피리소리

김직연은 ‘서현팔경’을 시로 쓴 후에 그림으로도 그린 것으로 보인다. 그는 자연을 모사(模寫)하는 데는 그림이 시보다 뛰어남을 인정했다. 하지만 진경(眞景)에서 멀어지는 것은 그림이 더 문제라고 보았다. 시에는 자연 속에서 살았던 실체험이 들어 있어 자연을 있는 그대로 보여준다는 것을 넘어 경치를 보고 온몸으로 체험하며 느끼는 감흥까지 입체적으로 표현이 가능하다고 여겼다. 품산만필 권14의 ‘서현팔경도발(書峴八景圖跋)’에 그 내용이 설명되어 있다.

“만휴 선생이 팔경시(八景詩)를 짓게 한 후에 화공(畫工)으로 하여금 그 시를 가져다가 모사하게 하였다. 시로는 능히 표현할 수 없었는데, 세 부분으로 나누어 그리니 진경에는 더욱 멀어졌다. 하물며 마음속의 단청과 같은 곳이라도 형용할 수 없겠는가.

비록 시로 형용할 수 없는 것은 실제로 그 사이에서 살았기 때문이니 시와 그림의 정밀함과 그렇지 못함을 비교할 수는 없을 것이다. 아! 붓끝으로 그리는 사람은 마침내 무위로 돌아가 마치 형용할 수 없는 것과 같이 되고 말게 되니 비록 천백년이 지나더라도 오히려 마땅히 마주하는 사람이 있다면 지식이 있어 그것을 알 것이로다.”

김직연은 이외에도 문집 품산만필(品山漫筆) 20책과 사은겸동지사로서 서장관이 되어 1858년 10월 26일 한양을 출발해 중국 연경을 둘러보고 1859년 3월 20일 귀국하여 복명하기까지의 노정과 행한 일들을 기록한 연사록(淵槎錄)(한문본)과 연행녹(한글본)을 남겼다. 연행에는 310명의 일행이 함께 했으며 말 105필이 동원되었다.

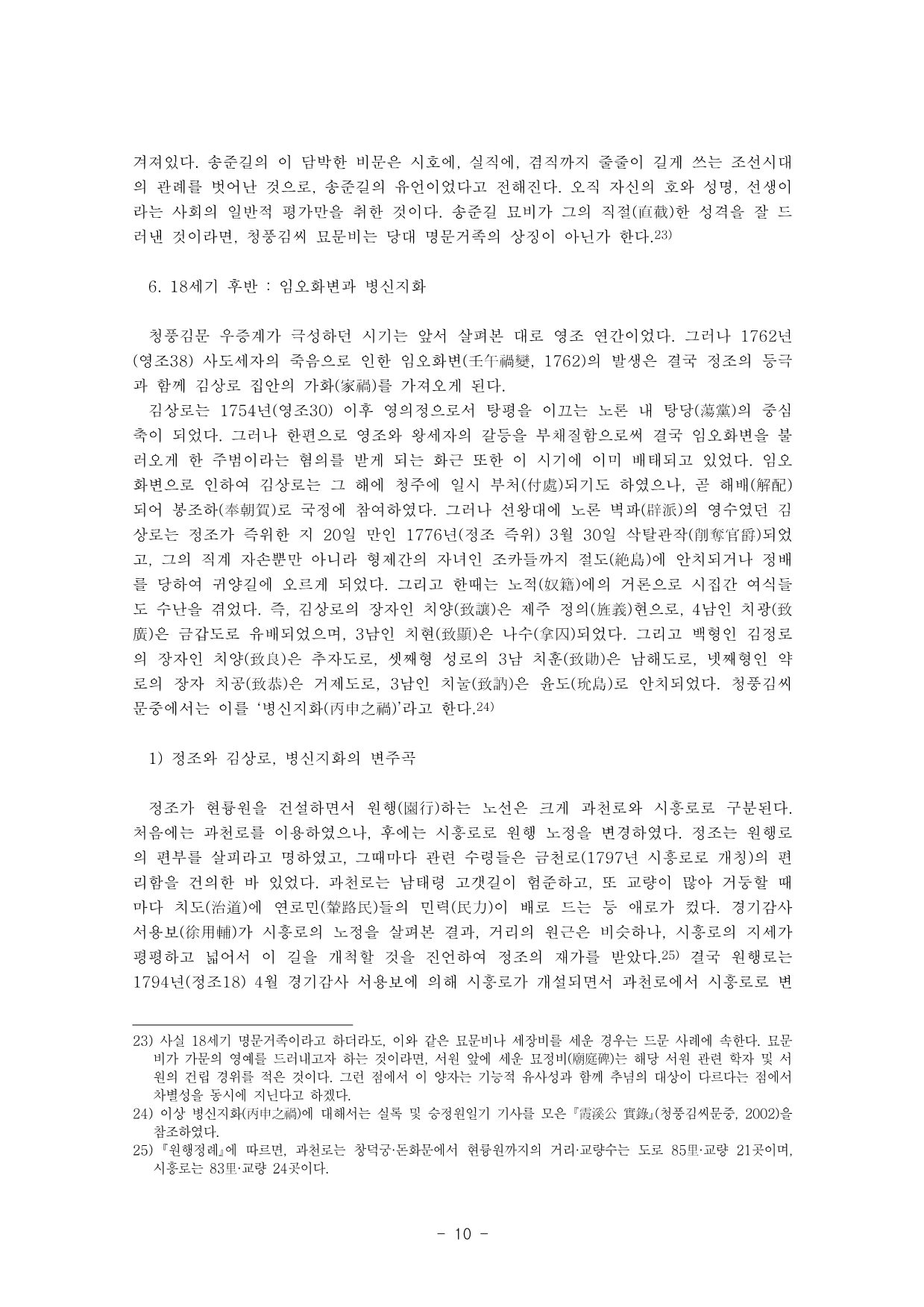

4. 와벽소와 와편(瓦片) ‘황제만왕(皇帝萬王)’

정조는 1794년부터 1796년까지 수원 팔달산을 중심으로 화성(華城)의 축조와 함께 화성행궁(華城行宮)을 지었다. 화성의 축조와 관련하여 축성에 벽돌과 기와가 필요했는데 이를 굽기 위해 와벽소를 바로 왕륜(王倫)과 사근평(沙斤坪) 두 곳에 설치했다. 이른바 왕륜와벽소이다. 이때 기와 굽는 가마 6개소, 벽돌 굽는 가마 3개소가 설치되었고, 와벽장이들 외에 별도로 장교 2명과 색리(色吏) 2명을 배치해 잘못됨을 바로잡도록 했다. 왕륜와벽소에서는 크고 작은 벽돌과 기와 69만 5,000개가 구워졌다고 한다.

왕림마을 왕곡천 우측으로 왕곡동 138번지 가옥의 주변 밭과 집 뒤편의 산자락 일대에는 수원 화성을 축조할 때 이용된 벽돌과 기와를 굽던 곳이었다고 한다. 이곳에서는 「황제만왕(皇帝萬王)」 이라고 새겨진 명문기와를 비롯한 다양한 기와와 벽돌 조각들이 나왔다.

또한 왕곡동 59-1번지 주변에는 많은 기와 조각과 함께 가마터에서 발견되는 슬래그들이 발견된다. 지명 또한 ‘왜골’ 또는 ‘외골’이라 하는데 이는 ‘와골[瓦골]’에서 변천된 말로 기와 가마가 있었던 것으로 보인다.

5. 김유신도비와 묘역

김유(金楺, 1653~1719)는 조선후기의 문신으로 호는 검재(儉齋)이다. 할아버지는 극형(克亨)이고, 아버지는 전라도관찰사를 지낸 징(澄)이다. 박세채(朴世采)와 송시열(宋時烈)의 문인이다. 일찍이 학문에 조예가 깊어 박세채가 그의 후계자로 지목하였고, 송시열도 그의 재주를 중히 여겼다. 좌찬성에 추증되었다가 후일 아들 약로[若魯. 좌의정]와 상로[尙魯. 영의정]의 관직이 높아지자 영의정에 증직되었다.

최근 김유의 묘 아래에 화성 쌍봉산에 있던 취로(取魯)와 상로(尙魯)의 묘, 과천에 있던 약로(若魯)의 묘를 옮겨왔다. 이때 과천 약로의 묘에 설치되어 있던 곡장(曲墻)도 옮겨와 김유 묘에 둘렀다. 김유묘역에 들어서는 입구에는 김유 신도비(神道碑)가 세워져 있다. 건립연대는 1744년(영조20)으로 이때는 김약로가 공조.호조.병조 판서를 두루 거치는 시기였다. 김유 묘 앞의 묘표는 건립연대는 정확히 알 수 없으나 1753년(영조29)에 아들 약로가 찬(撰)하고 상로가 음기의 후면을 썼다. 묘표의 전면은 한호(韓濩. 석봉)의 글씨를 집자해서 기록했다.

6. 김인백묘역

김인백(金仁伯, 1561~1617)은 조선 중기의 처사(處士)로서 효자였다. 할아버지는 정국공신(靖國功臣) 우증(友曾)이며, 아버지는 계(繼, 1528~1565)이다. 부인은 안동권씨(安東權氏)로 묘는 오봉산 아래 의왕시청 옆에 위치해 있다.

어려서부터 물욕이 적어 구차하게 얻는 것을 좋아하지 않았고, 효심과 우애가 깊었으며 천성이 유순한데다가 학행이 있었다. 형 충백(忠伯)과 함께 부모에 효도가 각별했다. 집안은 가난했으나 몸가짐을 단속하고 고상한 절개를 지켜 항상 지조가 높았다고 한다. 사후에 이조판서에 추증되었다.

7. 왕곡동 산신당

왕곡동 산신당은 백운산 입구 왼쪽에 위치해 있다. 왕림마을에서는 통미, 골사그내 3개 마을이 함께 매년 음력 10월에 길한 날을 잡아 산신제를 지냈다. 근래에는 왕림마을 주민들만 산신제에 참여하고 있다. 당집 문 오른쪽 바닥에는 조라술 항아리를 묻어두는 곳이 있다.

산신제를 지내는 날 오전에는 마을 입구에 장승을 만들어 세운다. 제물로는 소머리 누른 것과 우족, 백설기, 팥시루떡, 북어포, 밤, 대추, 조라술 등이 있다. 제관은 당주가 맡으며, 축관 외에 당주 부인도 함께 당집에 들어가서 절을 한다. 제가 끝난 후엔 제물을 가지고 내려가 마을회관에서 주민들과 음복을 한다.

8. 백운사

백운사가 언제 처음 건립되었는지는 알 수 없으나 원래는 백운산 정상부 아래쪽에 위치해 있었다. 1894년(고종31)에 산불로 인해 소실되자 그 이듬해인 1895년에 청풍김씨가 현재의 자리에 중건하였고, 다시 1916년 주지 경흔(敬欣)이 중수하였다. 원래 절터에는 주춧돌과 석탑부재가 있었다고 한다.

일제강점기 백운사는 법당 하나에 칠성각 또는 산신각의 단촐한 규모였다. 봉은사말사지에는 기와로 된 여덟 칸의 법당이 유일한 건물로 기록되어 있다. 법당에는 석가여래가 모셔져 있었으며 후불탱, 산신탱, 칠성탱이 있었다.

백운사는 우리나라 근대불교사를 대표하는 금오(金烏)스님이 주석하면서 점차 사찰로서의 면모를 갖추게 되었다. 이후 1971년 정화(貞和) 스님이 주석하면서 법당을 확장하고, 요사를 증축하였고 이후 몇 차례 주지의 변동과 함께 중수를 거듭하였다. 2002년 대웅전을 중건하고 석가모니불을 중심으로 관세음보살, 지장보살을 협시로 모셨다. 2015년에는 주지 영봉 법정스님이 9층 석탑을 세웠다. 현재의 주지는 법진 스님이다.

대웅전을 바라보고 왼편에 요사가 있으며, 그 위쪽으로 석조 관세음보살상과 석조 산신상이 있다. 대웅전 축대 밑에 감로천이 설치되어 있고, 정문에는 쌍사자등과 3층 석탑이 좌우에 서있고 축대 아래에 해우소가 있다. 전통사찰보존법에 의하여 1988년에 전통사찰로 지정되었다.

9. 김우증신도비와 청평사

김우증(金友曾, 생몰년 미상)은 조선 전기이 무신으로 청풍김씨 왕곡동 입향조(入鄕祖)이다. 중종반정 때 참여하여 정국공신(靖國功臣) 3등에 책훈되어 왕곡동 사방 십리에 사패지(賜牌地)를 하사받게 됨으로써 왕곡동에 청풍김씨가 자리잡게 되었다고 한다.

그는 말타고 활을 쏘는 기술에 뛰어났고, 성품이 강직하여 남의 잘못을 보면 즉석에서 잘못을 책망하되 용서함이 없었다. 무과에 급제한 뒤 1504년(연산군10) 명천현감으로 있을 때 갑자사회로 귀양온 인물을 대접한 죄로 연산군의 진노를 사서 심문을 받고 장형(杖刑)을 받고 유배된 적이 있다. 1506년 중정반정에 참여하여 3등 공신에 오른 뒤 정주목사, 첨지중추부사를 역임했다. 1742년(영조18)에 병조판서에 증직되었고, 청평군(淸平君)에 추증되었다.

묘역이 자리한 산 아래에 신도비가 있으며, 그 바로 옆에 사당 청평사(淸平祠)가 있다. 신도비는 방부개석형으로 비신은 사면의 크기가 같은 정방형이다. 비석의 건립연대는 1764년이며, 비문은 7세손 영의정 김상로가 찬(撰)하고, 8세손인 김치인(金致仁, 1716~1790. 영의정)이 썼으며, 9세손인 김종정(金鍾正, 1722~1787)이 전액을 올렸다.